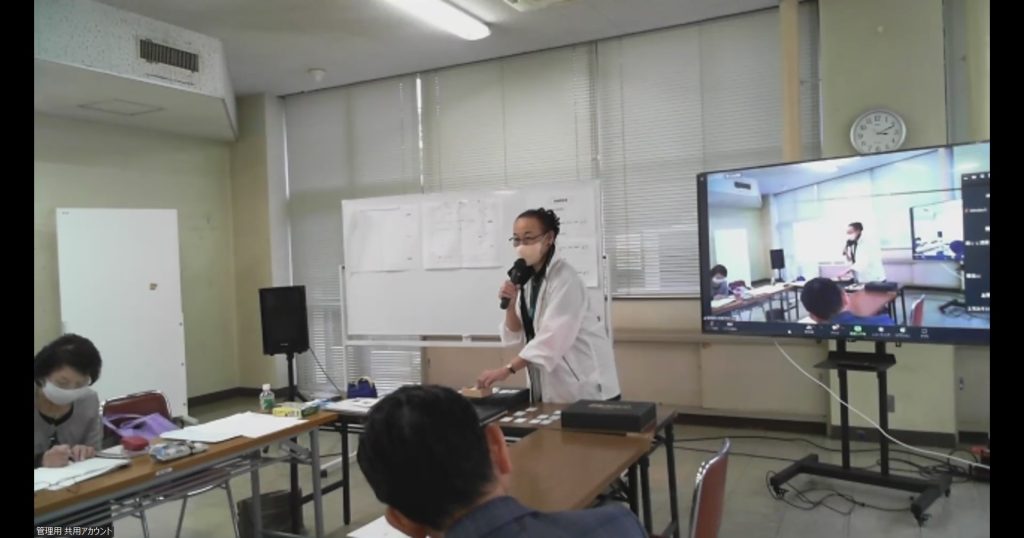

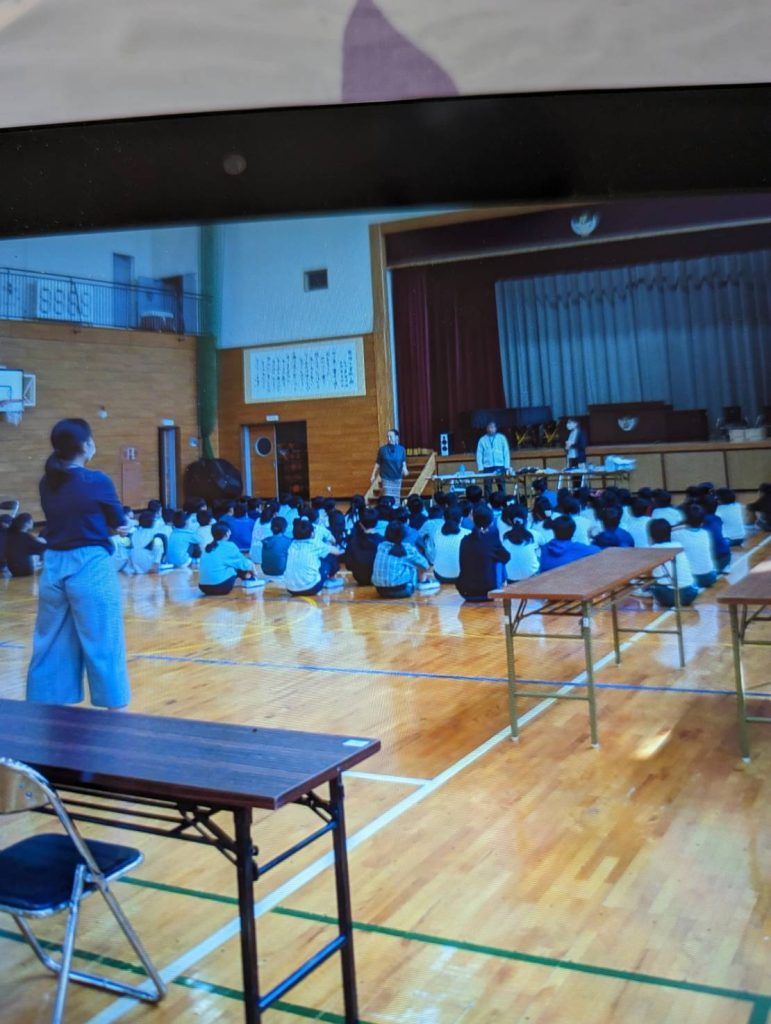

新宿小学校体験会 2023/10/24(火) 9時15分~

出席者 5年生児童約200名及び教職員、メジカラネット4名(うち視覚障害者

1名)

メジカラネット作成の小冊子「手助けしてみよう」、パンフ/マイハザードマップ

つくってみよう、チラシを配布

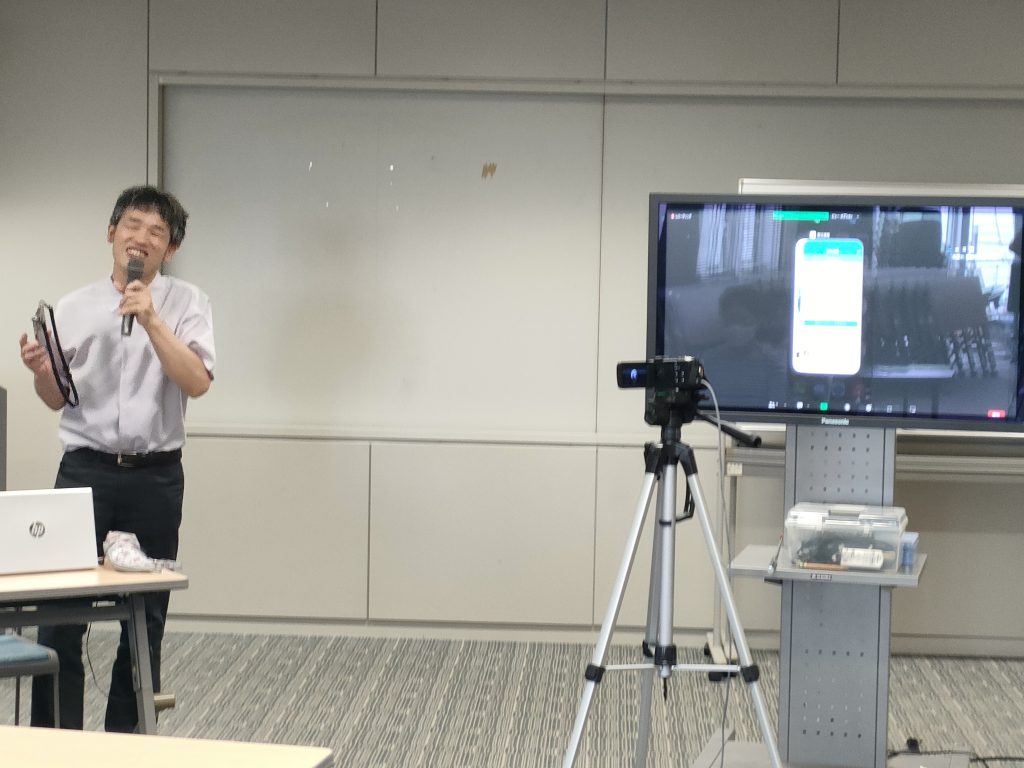

司会、山本

1,防災

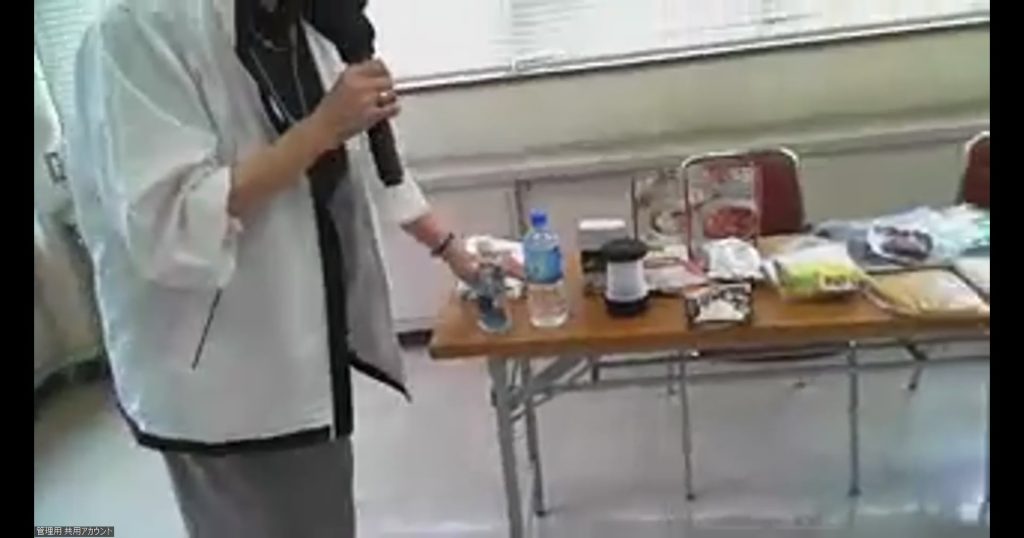

生徒に非常食、防災用品にはどのようなものがありますか? 生徒に手を挙げて発表

してもらいました。

非常食 → 缶詰、カップ麺、乾パン、ビスケット、クラッカー、等々。

~ローリングストックしておきましょう。

防災シート → 体温を守る、雨、風、の時に使える。カシャカシャ音が出る

ので他の人に知らせることも出来る。

光 → 懐中電灯。

手袋 → 皮が良い。瓦礫の時に、安全に使える。

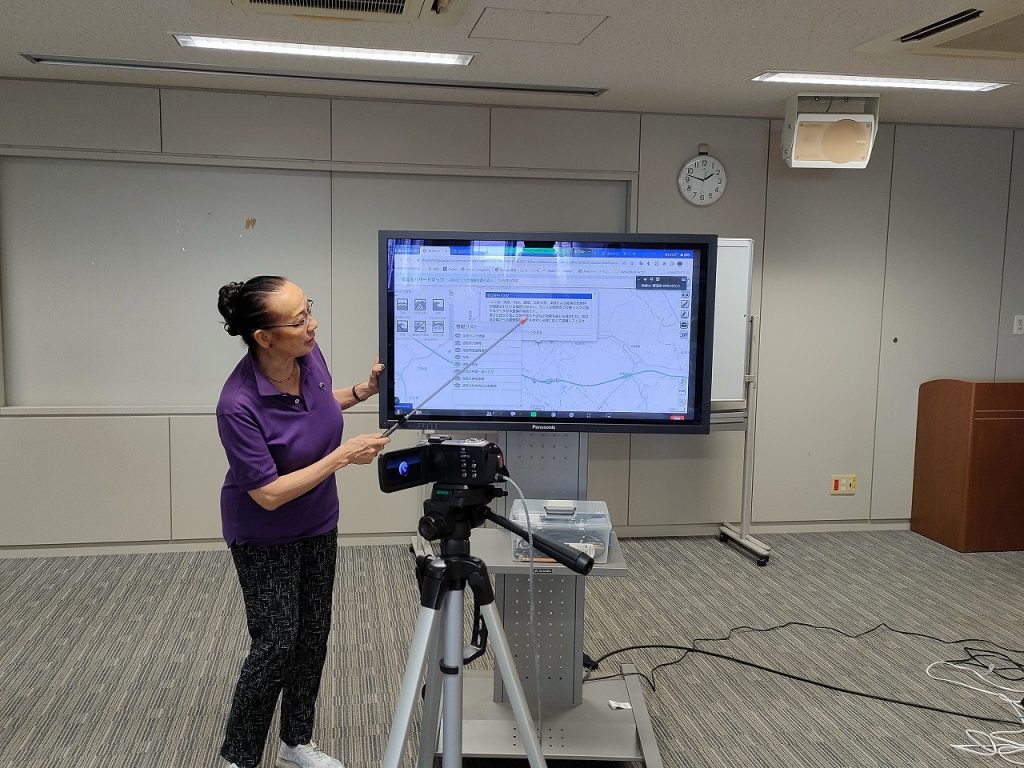

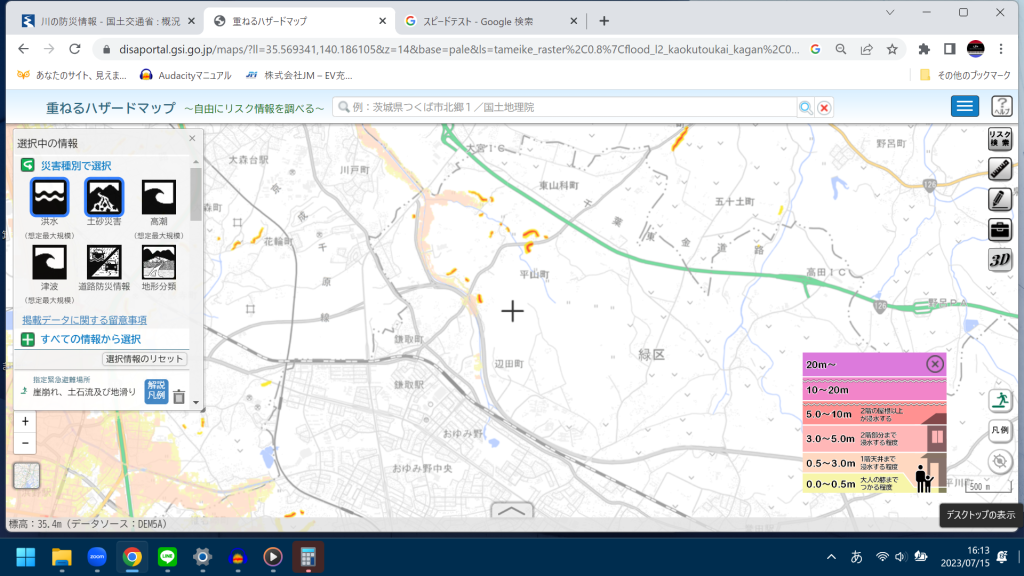

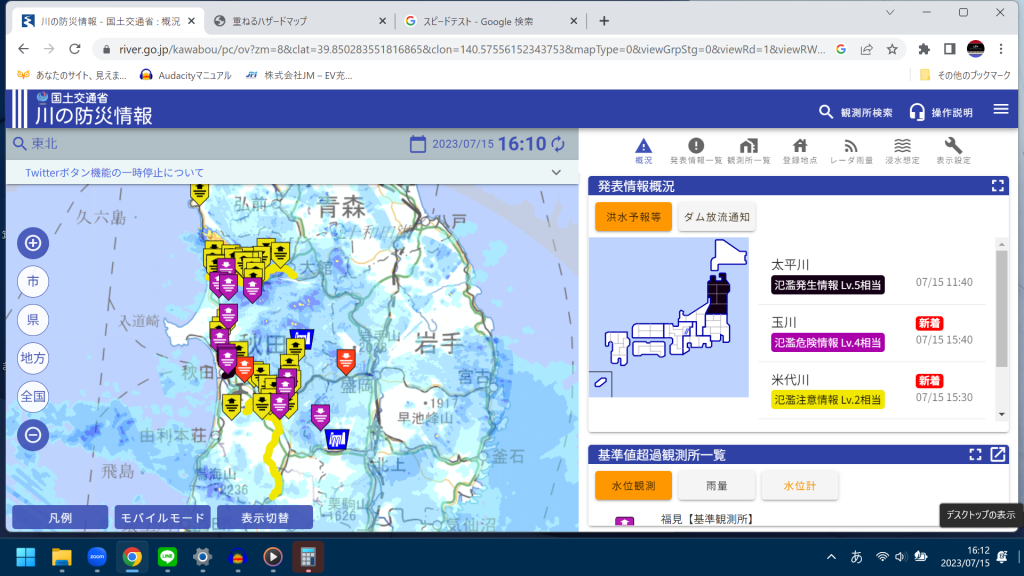

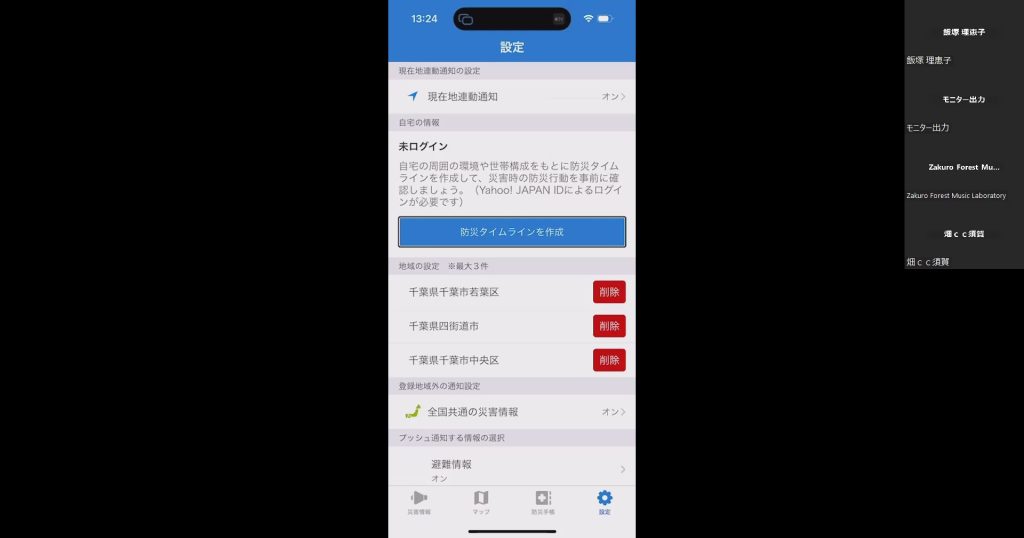

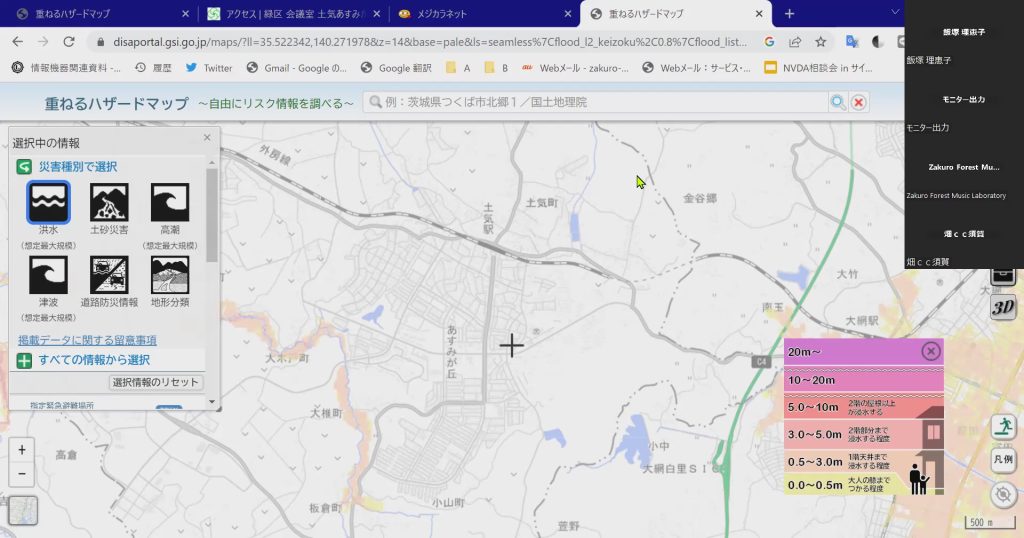

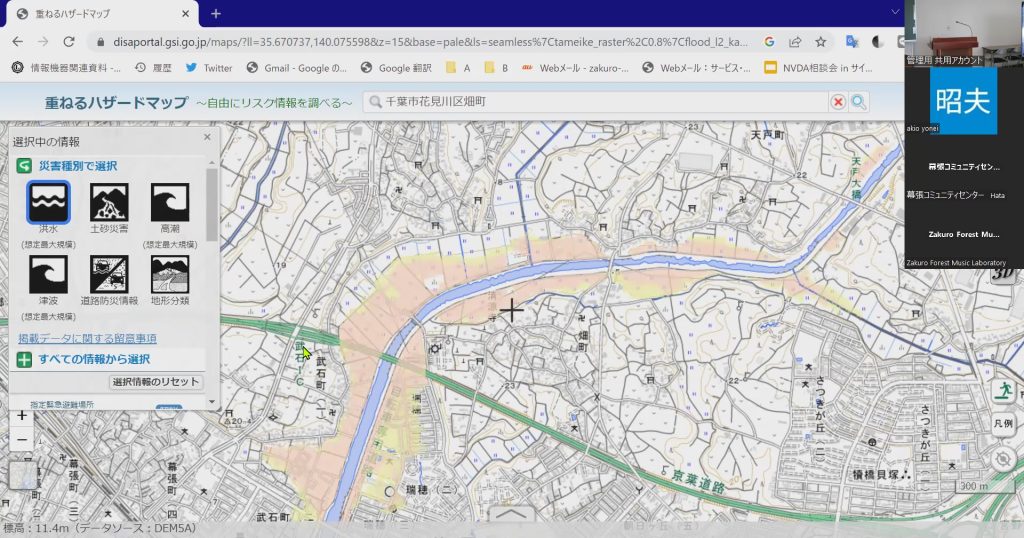

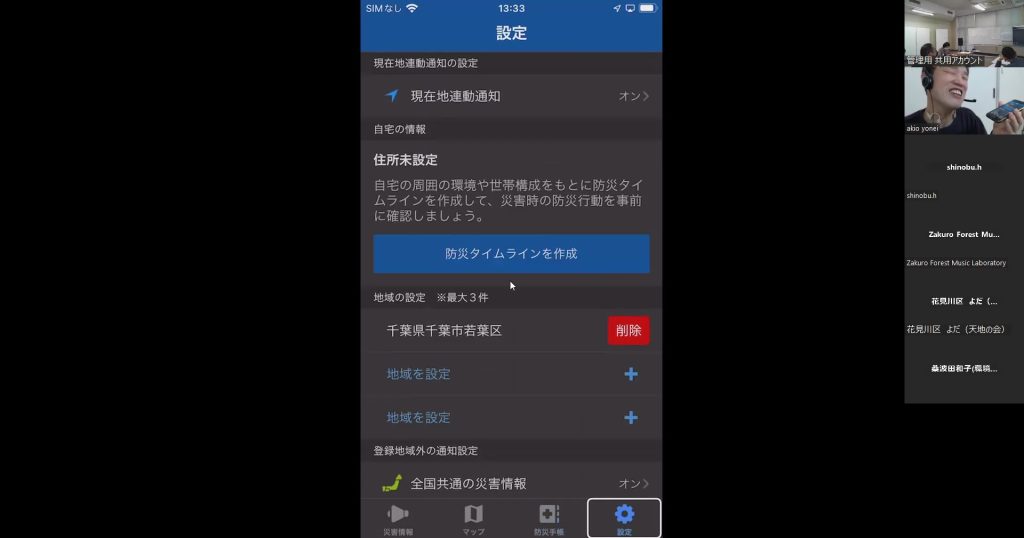

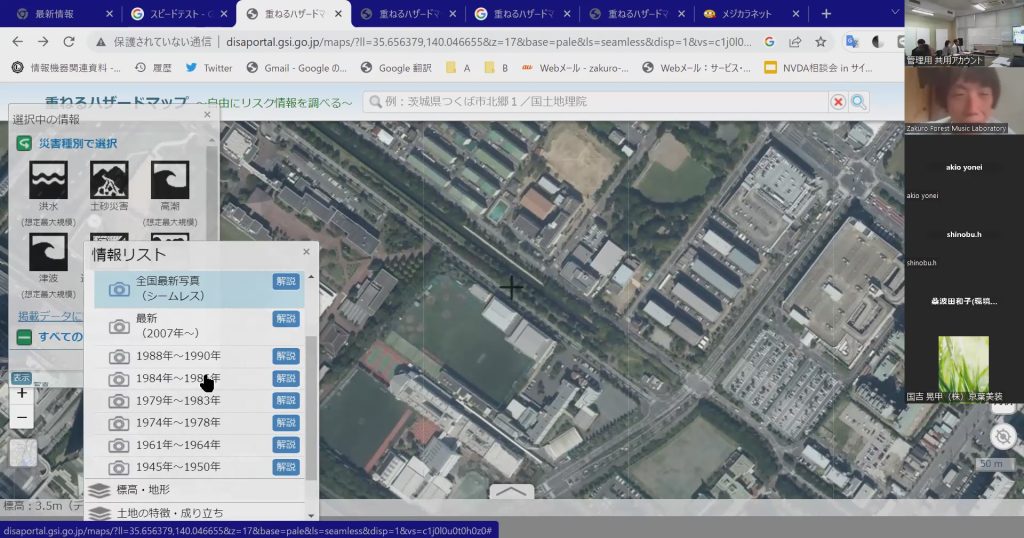

2、ハザードマップ

自分のハザードマップを作る。(メジカラネット作成の「つくってみよう」配布

)

マンホールは、蓋が外れることもある。

道が狭い、ブロック塀、危険性がある所。

3,水が必要 (5リットル) 一人2リットル使う。

給水所から運ぶときが大変なので、キャスター付きのスーツケース等を使うと便

利。

4、近くに困っている人がいたら助ける。

障害者は人によって異なる。内臓が悪い人、足が悪い人、見え方が悪い人、等。

視覚障害者の話

私は、最初、白杖の売っている所がどこか分からなかったのです。恥ずかしいと

思ってもいました。白杖ではない杖を使っていました。

白杖は、視覚障害者の目印になります。

視覚障害者には、いきなり触らない。ビックリします。

声掛けし 一緒に行きましょうか、何をしたらよいでしょうか、お手伝いしまし

ょうか、等、挨拶をします。

後ろから押されると方向が分からなくなってしまう。

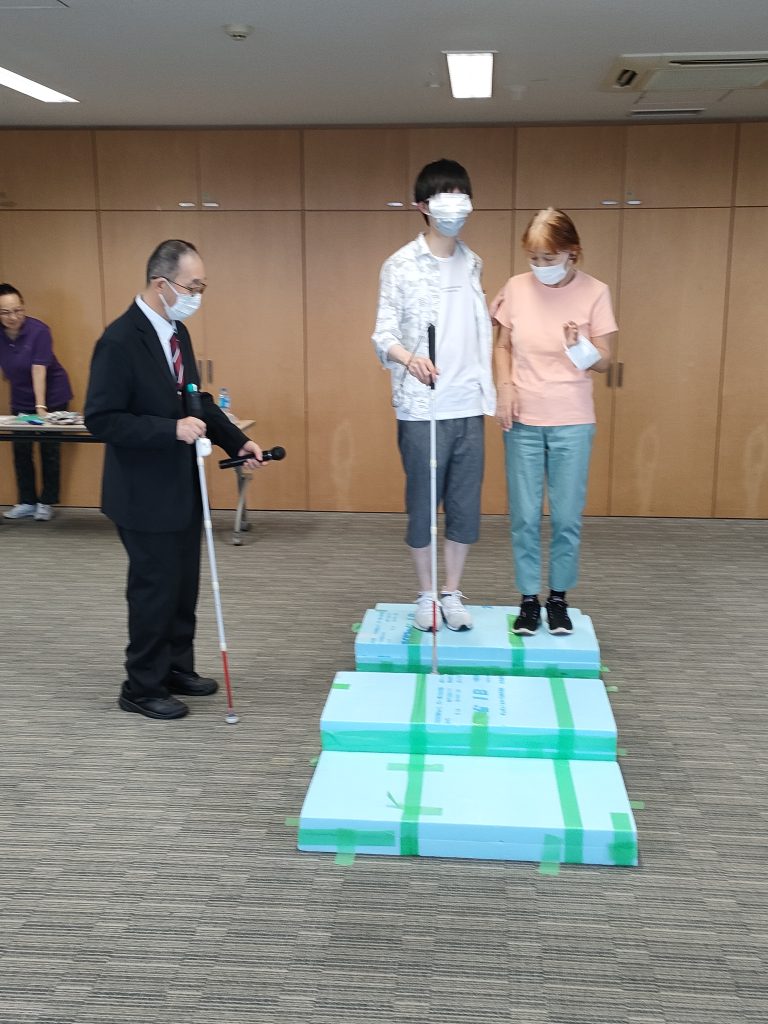

階段は、足元に注意します。

5、点字を読む 生徒達に点字が打ってある用紙を配り、視覚障害者は点字で文章を

読む事を伝えました。

点字が打ってある用品例

シャンプー(花王) 触るとデコボコがあるのでシャンプーだと分かります

。

牛乳 注ぎ口にくぼみがある製品があるので、買うときに分かります。

醤油さし 1回プッシュすると1滴出るのでこぼさないで済みます。

その他福祉用品を使って、デイジー図書、週刊朝日、CDで本を楽しむ事ができま

す。

6、盲導犬 視覚障害者とコミュニケーションをとりながら、移動をしている。ハーネ

スをつけているときは、声掛けしない、触らない。等。

千葉市ミラマーレの近くに、盲導犬用のトイレがある。声掛けして、情報を伝

える。

7,視覚障害者へ声をかけるときの留意点(視覚障害者の体験も踏まえて)

大丈夫ですかと言われると、ハイ、大丈夫ですとなり。

お手伝いしましょうか、と言われると、お願いします。

となる傾向ある。(声かけの表現一つで、助けを求めやすくなることがある

。)

声掛けは、正面からすると良い。

移動は、行きます。止まります。曲がります。階段は、上り、下り、最後に終わり

です。狭い所です。等々。

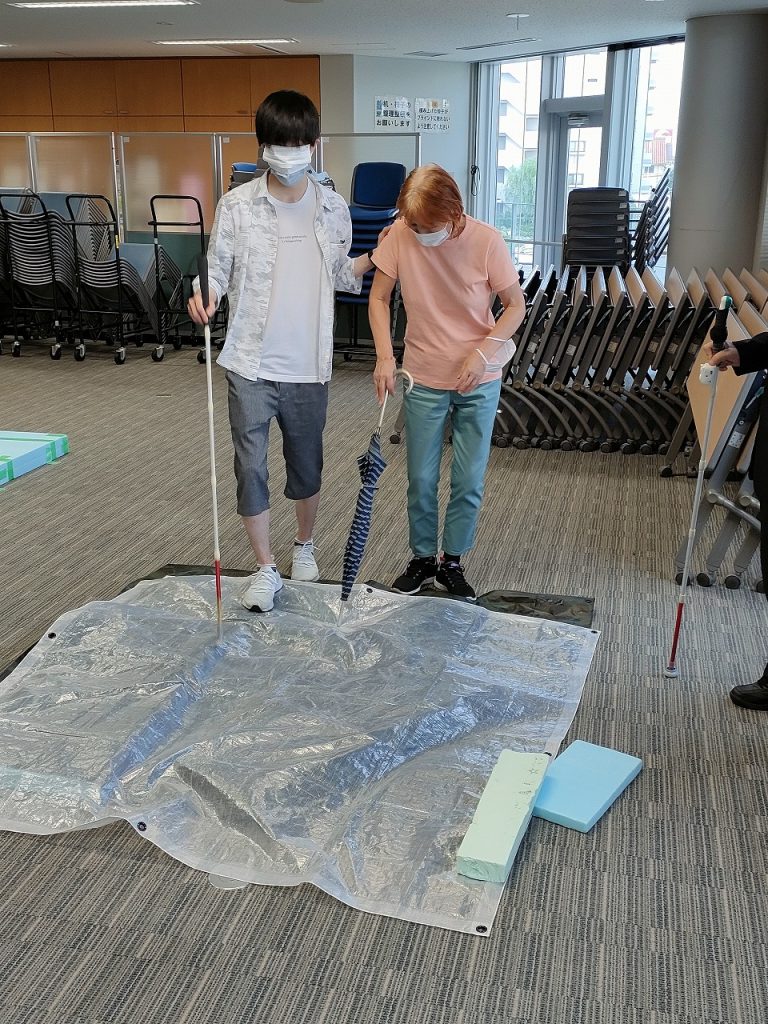

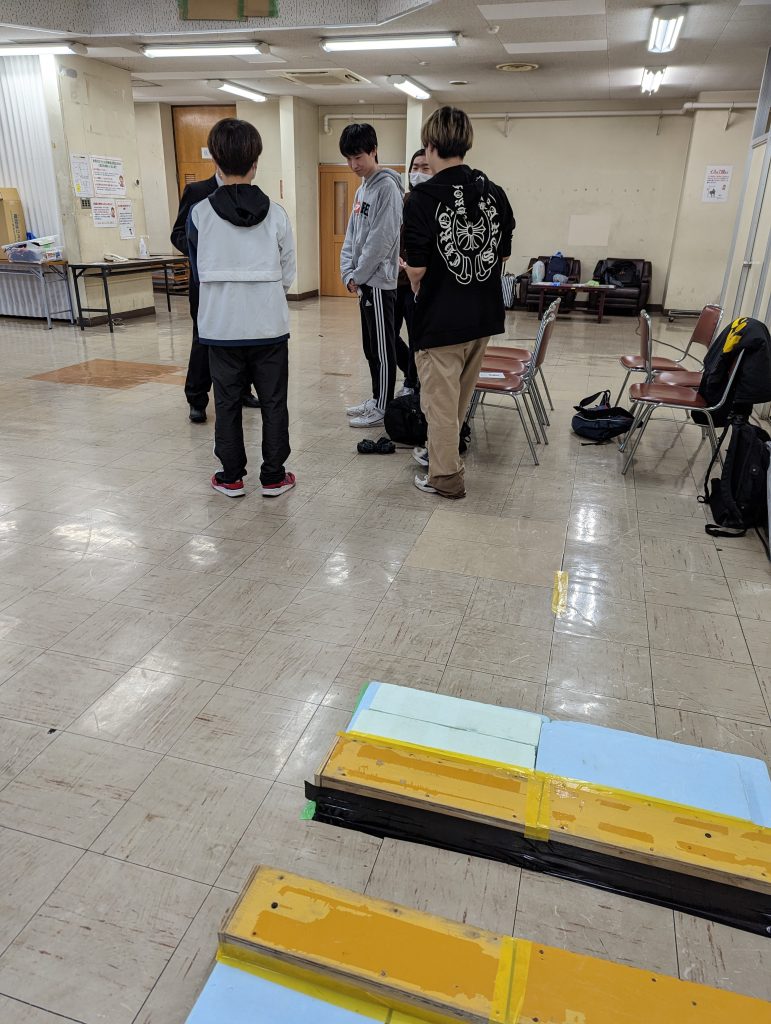

8、視覚障害者とガイドヘルパーが、手引きの仕方を実技し、その後生徒が二人一組で

視覚障害者役とガイドヘルパー役になり、一人がアイマスクをして、白杖を持ち、もう

一人がガイドヘルパー役で情報の伝え方と移動の体験学習を行いました。

会場に障害物を置き、椅子、机、が近くにあることの情報提供を視覚障害者役に伝え

障害物を回避し安全な移動の体験学習。

狭い所の通過、椅子に座る誘導の体験学習。

情報の入れ方、安全な誘導、無駄な動きをしない誘導、自然な動きの誘導、合理的な

動きの誘導、回避の誘導、で、生徒の皆さんへの体験学習を終えました。

以上